호소카와 타다오키[細川 忠興]를 말하는데 있어 그의 부인인 호소카와 가라샤[細川 ガラシャ]를 빼놓을 수 없다. 아케치 미츠히데[明智 光秀]의 셋째 딸로 이름은 타마[玉], 절세의 미녀였다. 타다오키는 이 가라샤에 관계된 일이라면 질투심이 특히 심했다고 한다.

어느 날.

정원사가 일을 하고 있을 때 우연히 지나가던 가라샤에게 계절이 어떠네 날씨가 어떠네하며 인사를 했다고 한다. 단지 그랬을 뿐이었는데도 타다오키는 이 정원사를 직접 칼을 뽑아 죽였다.

부친 호소카와 유우사이[細川 幽斎]에게 물려받은 재능으로 각종 예도[藝道]에도 뛰어났는데, 그 중에서도 특히 아트 디자이너적인 재능이 풍부하였던 듯 자기 부인의 옷도 스스로 옷감을 고르고, 색이나 모양까지 디자인했다고 한다. 갑주(甲胄)나 갑옷에 걸쳐 입는 동의(胴衣), 큰칼[太刀]의 디자인 등도 직접 고안하였고, 다른 다이묘우[大名]에게서도 의뢰 받아 투구 등을 만들었다.

어느 날 의뢰 받아 제작한 투구의 뿔을 진짜 물소의 뿔이 아닌 가벼운 오동나무로 만든 적이 있었다. 의뢰한 다이묘우가 완성품을 보고 이래서는 부러지지 않을까 하고 걱정하자, 타다오키는 “투구의 뿔이 부러질 정도로 활약하는 것이야말로 무사의 본분일 것이오”라고 화를 내며 말했다고 한다.

질투 심한 격정(激情)인 성격이 플러스로 작용하여 전쟁터에서는 용감한 활약을 하였다.

1577년 10월. 오다 노부나가[織田 信長]의 장남 노부타다[信忠]를 따라 마츠나가 히사히데[松永 久秀]의 속성 카타오카 성[片岡城]을 공격했을 때의 일이다. 15세에 선두에 서서 분전하여 수급을 베었지만, 이때 돌에 머리를 맞아 상처가 나 늙어서도 그 상처자국이 지워지질 않았다고 한다. 이 전투에서는 노부나가에게서 자필 표창장[感状]1 를 받았다.2

앞서 이야기한 것보다 전인 같은 해 3월의 사이가 정벌[雑賀征伐] 때는 자칫 목숨을 잃을 뻔했다. 혈기에 날뛰어 명성이 자자하던 사이가의 철포대에게 돌격하려 한 것이다. 적들이 총을 쏘고 난 간격에 맞추어 돌진하려다 부하가 막은 덕분에 탄환의 먹이가 되는 것을 피했다. 이때의 경험이 머리에 새겨졌는지 노년(老年)에 들어서도 자주 입에 담았다고 한다.

[호소카와 구요]

노부나가의 칼을 받들고 있던 타다오키가 그 칼의 칼자루에 새겨져 있던 구요의 장식에 반하여 곧바로 이를 자신이 입는 옷에 새겨 입자 이를 본 노부나가가 “멋진 문양이구나”고 칭찬한 것이 호소카와 가문의 문장이 되는 계기가 되었다고 한다. 부친 유우사이[幽斎]까지 호소카와 가문의 문장은 오동나무[桐] 혹은 ‘원 안에 두 줄[二つ引両]'였지만 타다오키의 대가 되어 구요의 문장으로 바뀌었다.

노부나가의 명령으로 아케치 미츠히데의 딸 타마(후의 가라샤)와 결혼한 것은 1578년의 일로 타다오키 16세였다.

그러나 이 결혼이 1582년 호소카와 가문에 생각하지도 못했던 위기를 가져다 주게 된다. 이해의 6월 부인 가라샤의 부친 아케치 미츠히데가 혼노우 사[本能寺]에 머물던 주군 노부나가를 죽이고, 호소카와 부자에게 협력을 요청하는 편지를 보내온 것이다. 그야말로 호소카와 가문은 운명의 기로에 놓이게 된다. 타다오키의 부친 유우사이는 노부나가를 죽인 미츠히데의 천하가 결코 오래 가지 않을 것이라 판단하여, 그때까지 친구였던 미츠히데의 권유를 물리쳤을 뿐만 아니라 아들인 타다오키와 함께 머리를 밀고 노부나가에 대한 조의를 표하였다3. 하시바 히데요시[羽柴 秀吉]의 아케치 토벌전인 야마자키 전투[山崎の戦い]가 시작되자, 이 전투에는 참가하지 않았지만 미츠히데의 영지인 탄바[丹波]에 침공, 성 2개를 공략하여 히데요시에게 보고하였다. 더구나 미츠히데의 딸인 가라샤를 탄고[丹後]의 미토노[味土野]의 산속에 유폐하여 미츠히데와 연을 끊었다는 것을 세상에 구체적으로 알린 것이다. 이렇게 노력한 것이 효과를 보아 호소카와 부자는 얼마 지나지 않아 히데요시에게서 탄고 영유를 그대로 인정받는 서장을 얻었고 가라샤 부인의 유폐도 풀리게 되었다4.

그 후 타다오키는 히데요시의 천하평정 전쟁에 참가하여 유우사이와 함께 히데요시 정권하에서 확고한 지위를 쌓아가지만 1595년에 큰 재난에 휩싸이게 된다. 관백(関白) 토요토미노 히데츠구[豊臣 秀次]의 실각사건이 그것이다.

히데츠구는 잔혹한 행동 때문에 할복을 명령 받고 그의 처첩, 가신들까지 살해당하거나 추방당하였는데, 그 중에 타다오키의 인척이 있었다. 타지마[但馬] 이즈시[出石]의 영주 마에노 나가야스[前野 長康]의 아들 나가시게[長重]의 부인이 타다오키의 장녀였던 것이다. 더구나 운 나쁘게도 타다오키는 히데츠구에게서 황금 100매를 빌리고 있었다. 5 그러한 일로 타다오키 역시 히데츠구의 일당이 아닌가 하는 혐의가 받게 된 것이다.

타다오키는 곧바로 근신을 명령 받았다. 히데요시 측근의 말에 따르면, 오봉행(五奉行)6의 의향은 타다오키를 할복시키려는 의향이라고 하였다.

타다오키는 분노했다. 이는 평소부터 사이가 나쁜 이시다 미츠나리[石田 三成]의 참언(讒言)에 의한 것임에 틀림이 없다고 생각하였다.

“호락호락 누명을 쓰고 죽을 바에는 미츠나리를 죽이고 후시미[伏見]7에 불을 질러 화려하게 끝을 장식하겠다”

고까지 생각하였다. 아예 처자식을 죽이고 자신의 저택에 불을 지르려고 여러 준비를 할 정도였다. 그러나 그러는 한편 열심히 변명하기도 하였다.

그 결과 히데요시는 딸을 인질로 바칠 것, 히데츠구에게 빌린 황금 100매를 반납할 것을 조건으로 타다오키의 결백을 인정하였다. 하지만 너무도 갑작스런 일이라 타다츠구에게는 당장 황금 100매라는 거금이 없었다. 온갖 방법을 쓴 끝에 겨우 토쿠가와 이에야스[徳川 家康]에게 빌려 반납할 수 있었다. 이때의 은의(恩義)로 인해 타다오키는 이에야스와 친교를 맺기 시작하여 히데요시가 죽은 뒤 혼란스런 정세 속에서 차츰 토쿠가와 측이라는 자세를 확실히 나타내게 된다.

1598년 히데요시가 죽자 이에야스는 히데요시가 생전에 정한 법도를 계속해서 어겨 마에다 토시이에[前田 利家], 이시다 미츠나리 등 사대로(四大老), 오봉행(五奉行)들과 험악한 대립관계에 들어갔다.

타다오키는 마에다 가문[前田家]과 인척관계였다. 적자 타다타카[忠隆]의 부인이 토시이에의 딸이었던 것이다. 타다오키는 이에야스에 대한 은의와 토시이에와의 인척관계 사이에 끼어 괴로워했다.

그러던 어느 날. 타다오키와 친한 토시이에의 장남 토시나가[利長]가 타다오키에게 놀랄만한 정보를 가져온 것이다.

이시다 미츠나리의 이에야스 암살계획이었다. 타다오키는 기겁했다. 그것은 마에다 가문을 멸망에 이르게 하는 결과로 이어질 것이라 생각했기 때문이다. 그래서 토시나가를 설득하여 함께 토시이에를 만나 이에야스와의 화해를 권고하자, 토시이에는 오히려 바닥을 내려치고 격노하면서 이에야스의 약속위반을 하나하나씩 거론하였다. “이래서는 히데요리[秀頼]공에게 해가 될 뿐. 내가 살아있는 동안에 이에야스를 죽이고 말겠다!”고 외쳤다.

타다오키는 필사적으로 설득하여 겨우 토시이에가 재고하게 만드는데 성공하였고, 토시이에는 타다오키에게 이에야스와 화해하는데 중개를 맡아달라고 하였다. 그 후 타다오키는 이에야스에게 가서 자초지종을 설명하자, 이에야스도 깜짝 놀라며 ‘생명의 은인’이라고 말하며 감사했다고 한다.

이러한 타다오키의 노력으로 인하여 양자는 화해하게 되었지만 얼마 지나지 않아 토시이에가 죽자 타다오키를 포함한 무공파 장수들이 이시다 미츠나리 습격을 계획하여 미츠나리는 자신을 구해준 이에야스에게 은퇴 당하게 되는 사건이 일어났다. 그런가 하면 이번엔 타다오키가 새빨간 누명을 뒤집어 쓰게 되었다. 마에다 토시나가와 아사노 나가마사[浅野 長政]가 공모하여 이에야스의 암살계획을 세웠고, 타다오키도 토시나가와 인척관계인 만큼 여기에 참가했다는 이야기였다.

놀란 호소카와 가문에서는 곧바로 부친 유우사이와 타다오키가 다른 마음을 품지 않겠다는 맹약서를 이에야스에게 제출하였고, 이에야스의 요구대로 마에다 가문과의 인척관계를 끊고 에도[江戸]에 셋째 아들인 타다토시[忠利]를 인질로 보냈다8. 즉 호소카와 가문은 이걸로 완전히 이에야스에게 복종을 맹세한 것이다.

세키가하라 전쟁[関ヶ原の役]에서 타다오키는 이에야스를 따라 아이즈 정벌[会津征伐]9에 참가하는데, 그가 출진한 사이 오오사카[大坂]의 저택에서 가라샤 부인이 자살하는 비극이 일어났다.

이시다 미츠나리 등은 거병하자 오오사카에 있던 동군(東軍) 무장들의 가족들을 인질로 오오사카 성[大坂城]에 잡아 놓으려고 하였다. 그러나 가라샤 부인은 용감히 이를 거부하고 가노(家老)에게 자신을 찌르게 하여 마지막을 장식하고 화약에 불을 붙여 저택을 폭발시키게 만들었다. 기독교도였던 가라샤 부인은 스스로 목숨을 끊지 못했기에 그러한 수단을 취한 것이다.

타다오키는 부친 유우사이에 뒤지지 않는 굴지의 다인(茶人)으로 또한 그런 방면의 서적을 많이 남긴 것으로도 유명하다.

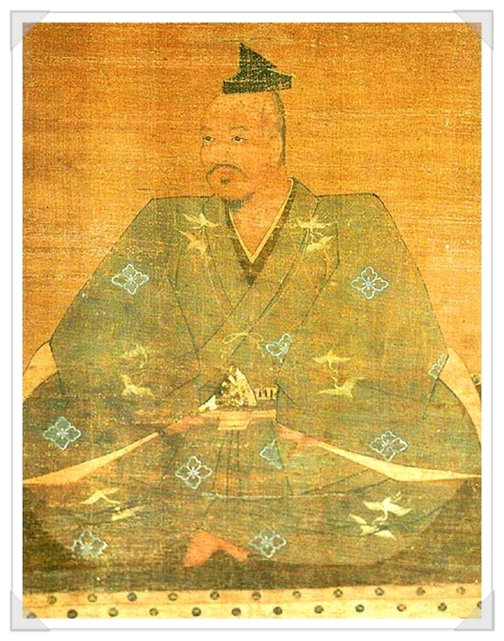

[호소카와 다다오키(細川忠興)]

1563년 나가오카 후지타카[長岡 藤孝=유우사이[幽斎]]의 아들로 태어났다. 통칭 요우이치로우[与一郎]. 호는 산사이[三斎]. 탄고[丹後] 미야즈[宮津] 성주. 임진왜란 때는 2년 동안 재진하였고, 진주성(晋州城) 공격에도 참가하였다. 세키가하라 전쟁[関ヶ原の役] 후 부젠[豊前] 코쿠라[小倉]에 봉해졌다. 1632년 아들 타다토시[忠利] 때 히고[肥後] 55만석으로 전봉되었다. 센노리큐우[千 利休]에게 사사 받아 리큐우 칠철[利休七哲]10 중 한 사람이기도 하다. 1645년 12월 2일 죽었다. 83세.

- 현재 남아 있는 것 중에서는 노부나가의 거의 유일한 자필로 인정받고 있다고 한다. 특별한 일이었는지 전해준 호리 히데마사[堀 秀政]도 ‘이 표창장은 노부나가님이 직접 쓰신 거임’이라고 첨부한 편지에 쓸 정도였다. [본문으로]

- 표창장을 받은 이유는, 타다오키가 그의 동생 호소카와 오키모토[細川 興元]와 함께 카타오카 성을 가장 먼저 침입해 들어갔다[一番乗り]. [본문으로]

- 타다오키의 경우 노부나가에 심취해 있었던 듯, 죽을 때까지 매달(!) 노부나가의 제삿날을 잊지 않고 챙겼다 한다. [본문으로]

- 그러나 그녀는 이때 받은 타다오키에 대한 불신감으로 인하여, 기독교에 투신하게 되었다고 한다. [본문으로]

- 당시에는 이렇게 돈을 빌려주는 행위가 빌린 사람을 자기 부하로 만들거나 인식시키는 것이었다 한다. 히데요시의 동생 히데나가[秀長]도 다른 다이묘우들에게 돈을 마구 빌려주어 형인 히데요시를 화나게 한 적도 있다 한다. 즉 현대의 감각처럼 단지 돈을 빌려주고 빌렸다는 것이 문제가 된 것이 아니다. 타다오키가 히데츠구와 주종관계를 맺었다는 것이 문제가 되었던 것이다. [본문으로]

- 이시다 미츠나리[石田 三成], 나츠카 마사이에[長束 正家], 아사노 나가마사[浅野 長政], 마에다 겡이[前田 玄以], 마시타 나가모리(増田 長盛)를 지칭. [본문으로]

- 히데요시가 쥬라쿠다이[聚楽第]를 히데츠구에게 물려주고 은거해 있던 곳. [본문으로]

- 타다토시는 인질로 에도[江戸]에 가서 이에야스의 신임을 얻은 덕분에 후에 폐적된 첫째 형과 둘째 형을 제치고 타다오키의 세자가 된다. [본문으로]

- 불온한 움직임을 보여 상경하라고 명령을 내렸음에도, 불복하고 그렇게 꼬우면 현피뜨자는 편지까지 받자 우에스기 카게카츠[上杉 景勝]를 정벌하려 감. [본문으로]

- 리큐우 휘하의 뛰어난 제자 일곱 명 호소카와 타다오키[細川 忠興], 후루타 시게테루[古田 重然], 시바야마 무네츠나[芝山 宗綱], 세타 마사타다[瀬田 正忠], 카모우 우지사토[蒲生 氏郷], 타카야마 우콘[高山 右近], 마키무라 토시사다[牧村 利貞]를 이름. [본문으로]

'일본서적 번역 > 戰國武將100話' 카테고리의 다른 글

| 쿠로다 나가마사[黒田 長政] - 이에야스[家康]에게 운명을 건 무공파 다이묘우[大名] (6) | 2011.03.08 |

|---|---|

| 이케타 테루마사[池田 輝政] - 이에야스[家康]의 딸과 결혼한 행운아 (6) | 2010.11.22 |

| 토우도우 타카토라[藤堂 高虎] ー 처세술이 뛰어났던 스파이 다이묘우[大名] (15) | 2010.08.30 |

| 카토우 요시아키[加藤 嘉明] ー 침착한 전쟁의 스페셜리스트 (12) | 2010.01.09 |

| 후쿠시마 마사노리[福島 正則] - 비극으로 생을 마감한 히데요시[秀吉] 은고(恩顧) 다이묘우[大名] (11) | 2009.12.28 |